藍鯨新聞5月16日訊(記者 湯詩韻)在持續狂飆數月以后,金價終于踩下急剎。過山車般的價格走勢,切實影響著黃金銷售、消費和投資。在此行情下,有人拋售離場,有人趁機抄底。

有黃金料商大量拋售,部分黃金工廠轉型做鉑金

5月15日盤中,金價一度大幅跳水,現貨黃金最低下探至3120美元/盎司,日內跌幅一度接近1.8%;COMEX黃金期貨一度跌超2%,最低觸及3123美元/盎司,隨后金價出現反彈。截至今日發稿,現貨黃金回落至3165美元/盎司,日內迭超2.26%。

國內金飾價格隨之變化,品牌金飾單克價格集體回落至千元以下。其中,周大福足金飾品標價985元/克,周生生足金飾品標價992元/克,均較昨日有所反彈。

高位震蕩的金價部分抑制了黃金消費。

以水貝市場為例,雖然人氣很旺,但消費者觀望情緒濃重。據央視財經報道,事實上從3月中旬開始,該市場黃金銷量已出現明顯下滑。有水貝商戶對記者表示,近期金價下跌并沒有讓銷售情況顯著好轉。其解釋稱,黃金不是必需品,不過該買的人還是會買。金價高企背景下,小件首飾會更受歡迎一些。

受金價回調影響,市面上出現部分黃金拋售現象。有黃金回收商透露,有客戶怕再跌全拋了;但也有人打算等價格反彈到800元/克左右再出,總體上回收的人變少了。

社交媒體上,有爆料稱日前有不少料商以低于通融金大盤的價格拋售黃金板料。多位業內人士向記者證實,部分料商拋售黃金板料屬實。其中有人想要高位套現,也有部分水貝黃金商和工廠目前已轉型做鉑金。“黃金賽道太擠了,也可能是金價高位以后離場避險。而鉑金價格穩定,利潤空間相對更大。”

有業內人士透露,近期金價回調一定程度上影響到了黃金銷售利潤。“賣黃金總體上有兩處利潤點,一是金價上漲,一是工費附加費。黃金業內掙錢主要依賴黃金漲價,很少一部分是通過零售批發業務掙錢的。因此金價跌了,利潤也會相應下降。”

大量投資者蜂擁入場,炒金圈也有“小作文”

今年以來,現貨黃金價格已飆升逾20%,大量個人投資者蜂擁購金。高回報率的誘惑下,有人甚至貸款炒金。對此,建設銀行、興業銀行、廣發銀行等多家銀行發布了信用卡“炒金”風險提示,強調嚴控信用卡“炒金”,明確指出信用卡資金不得用于投資股市、黃金等高風險領域。

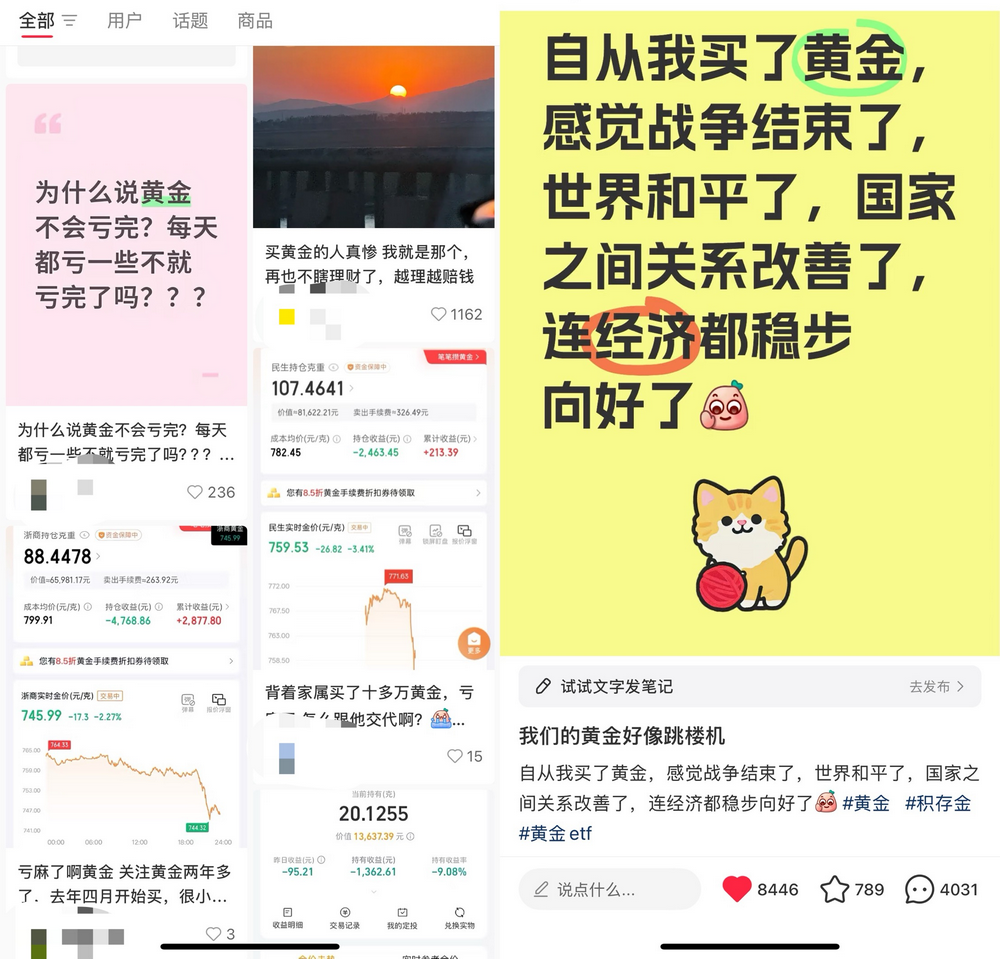

伴隨中美經貿高層會談取得實質性進展,市場避險情緒下降,金價迎來劇烈震蕩。受此影響,不少黃金投資者在短短一周時間內虧損數萬,其中有人甚至是貸款買金。坊間有調侃稱:自從我買了黃金,整個世界都和平了。

有人默默關閉了軟件,打算近期不再查看賬戶;有觀點卻認為,現在正是抄底的好時候。

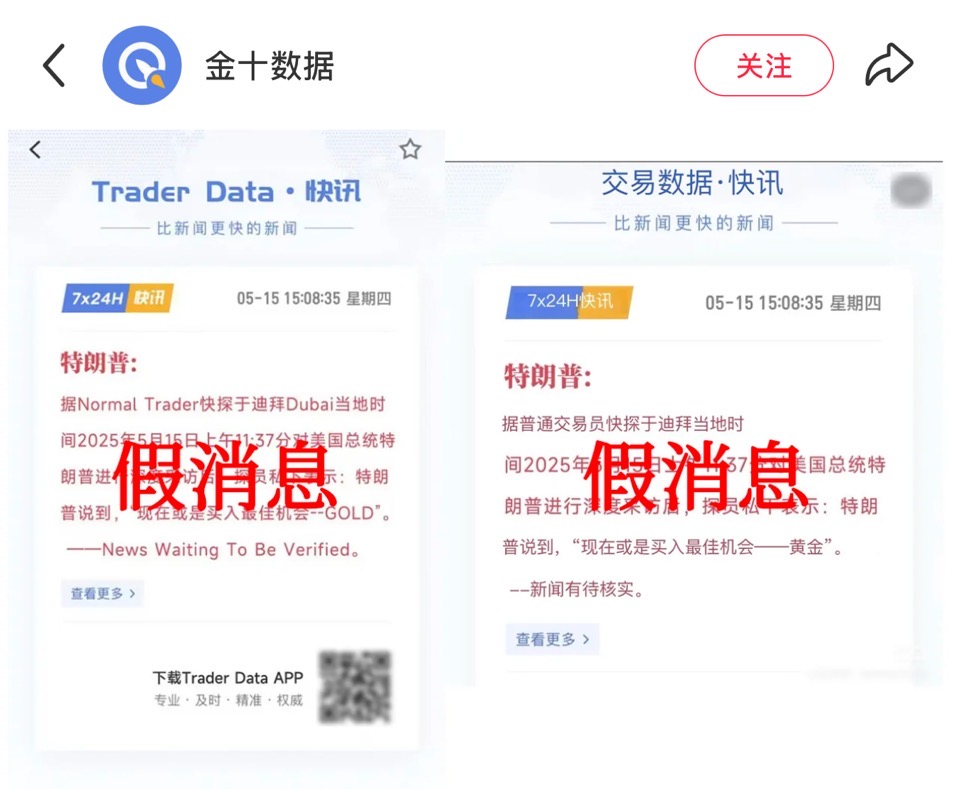

過山車般的震蕩行情下,假消息伺機而生。

昨日,社交網站上流傳一張快訊截圖,內容為特朗普表示:“現在或是買入黃金的最佳機會”。隨后涉事資訊平臺發布辟謠聲明稱,該截圖風格與我司旗下金十數據APP的快訊卡片類似。經我司嚴格核查,確認該信息系偽造,我司從未發布相關內容,且該圖片存在明顯的篡改痕跡。在此提醒廣大投資者提高警惕,注意辨別信息真偽,切勿輕信網絡謠言。

多位業內人士表示,炒金其實和炒股一樣,這個圈子里小作文、小道消息太多了。但很多信息其實是無用的,投資者了解最重要的國際形勢就行了。因為黃金本身是一種避險資產,炒金客們比以往要更加關注國際新聞尤其是特朗普的動態。相關討論話題下,常常可以看到不少關于特朗普的梗圖。

黃金投資圈內流傳的梗圖 / 受訪者供圖

黃金投資切忌跟風,業內仍看好黃金長期走勢

金價高位震蕩背景下,“拍麻了”可能是相關討論中出現最高頻的詞匯之一。

多位有常年黃金投資經歷的人士表示,黃金投資場域內,各種心態的人都有。“金價640元/克的時候就有很多人把持不住跑了的,現在大腿都拍麻了”、“很多人昨天730多時割倉了,結果昨晚漲了的時候他們又在拍大腿說沒買入。”

有投資者坦言,買金賺錢的大多都是閑置資金,超長期持有的;追求短期效益的,容易賺得多虧得也多。“炒金能賺錢的是少數,有些水貝商家跑路的原因就是炒金虧了。”

關于金價短期走勢,市場觀點普遍較為謹慎。5月12日,花旗發布報告,將未來三個月黃金目標價從每盎司3500美元大幅下調至3150美元,降幅高達10%。中信期貨指出,貿易摩擦降溫拖累通脹預期,美聯儲審慎限制降息預期上方空間,市場滯脹交易階段性見頂,預計黃金進入月度級別調整。

據南方日報報道,世界黃金協會中國區CEO王立新認為,長期而言黃金作為戰略資產有其存在的意義。在股債相關性變高、波動加劇的背景下,黃金能夠作為避險資產,占據一席之地。

就當下的黃金投資決策而言,王立新建議,“不要盲目跟風,也不要All in(全部投入)。如果從底層確定黃金的投資邏輯,我們建議抱著長期投資、進行資產組合配置的心態操作,而不是博弈價格風險。可以逐步建倉,如果總想著等最低點再入手,那可能永遠都不會有收益。雖說當前黃金價格從歷史角度看已經處于高位了,但未來走勢誰也說不準。通常情況下,黃金在投資組合中所占比例為10%—15%,可以根據不同時期、以及不同風險承受能力來調整比例。”